丂丂丒尋媶偺奣梫

丂丂丒怗撉僔儈儏儗乕僔儑儞晹偵偮偄偰

丂丂丒怗撉帪娫僔儈儏儗乕僔儑儞晹偵偮偄偰

丂丂丒傑偲傔

丂丂丒儕儞僋

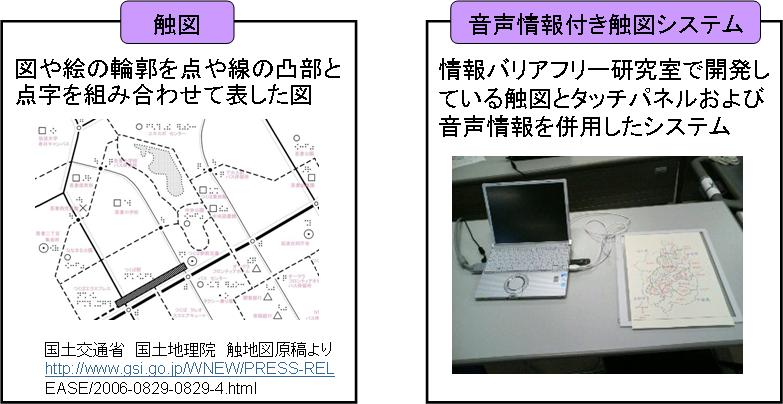

丂慡栍偺帇妎忈奞幰偱偁偭偰傕乽怗恾乿傗乽壒惡忣曬晅偒怗恾僔僗僥儉乿傪梡偄傞偙偲偱丆抧恾傗奨楬丆僼儘乕僠儍乕僩摍偺忣曬傪摼傞偙偲偑壜擻偱偁傞丏怗恾偲偼丆恾傗奊偺椫妔傪揰傗慄偺撌晹偲揰帤傪慻傒崌傢偣偰昞偟偨恾偱偁傞丏傑偨丆壒惡忣曬晅偒怗恾僔僗僥儉偲偼丆2008擭3寧偵忣曬僶儕傾僼儕乕尋媶幒傪廋椆偟偨屲搰丂岾孭巵偑奐敪偟丆尰嵼傕忣曬僶儕傾僼儕乕尋媶幒偱尋媶傪峴偭偰偄傞僔僗僥儉偱偁傞丏壒惡忣曬晅偒怗恾僔僗僥儉偼怗恾偲僷僜僐儞丆僞僢僠僷僱儖丆愱梡偺僽儔僂僓傪慻傒崌傢偣丆怗恾偺忣曬傪壒惡偱埬撪偡傞偙偲偑壜擻側僔僗僥儉偱偁傞丏

丂怗恾傪巜偱側偧傝丆怗恾忋偺忣曬傪撉傒庢傞摦嶌傪怗撉偲屇傇丏怗撉偵傛傞忣曬偺撉傒庢傝偲丆帇妎偵傛傞忣曬偺撉傒庢傝偼崻杮揑偵堎側傞傕偺偱偁傝丆惏娽幰偵偲偭偰枹抦偺悽奅偱偁傞偲尵偊傞丏

丂偙傟傑偱丆怗恾傗揰帤偺撉傒傗偡偝偵娭偡傞尋媶傗敀戺丆帇栰嫹嶓摍偺寉搙偺帇妎忈奞傪柾媅偡傞僔僗僥儉偑尋媶丒奐敪偝傟偰偒偨丏偟偐偟丆怗撉偲偄偆乽怗妎乿傪乽帇妎乿偱柾媅偡傞傛偆側帋傒偼側偝傟偰偙側偐偭偨丏

丂杮尋媶偱偼丆帇栰偺尷掕偲傏偐偟張棟傪梡偄傞偙偲偱怗妎傪帇妎偱柾媅偡傞僔僗僥儉偺帋嶌傪峴偭偨丏偦偺寢壥丆惏娽幰偑怗撉偺摦嶌傪捈姶揑丆帇妎揑偵棟夝偟傗偡偔側傞僔僗僥儉偑峔抸偱偒偨丏傑偨丆怗恾忋偺忣曬検傪帪娫偵傛偭偰掕媊偟丆怗恾忋偺忣曬傪撉傒庢傞傑偱偵梫偡傞帪娫偺梊應儌僨儖傪廳夞婣暘愅傪梡偄偰峔抸偟丆憡娭學悢0.93偲偄偆崅偄惛搙偱梊應壜擻偵偟偨丏杮尋媶偵傛偭偰丆偁傜偐偠傔怗恾忋偵怗撉偑崲擄側売強偑側偄傛偆偵僠僃僢僋偡傞偙偲傪壜擻偵偡傞偲嫟偵丆怗恾忋偺忣曬検偺夁懡傪旔偗丆忣曬検傪揔愗偵惂屼偡傞偙偲偑壜擻偲側傞丏

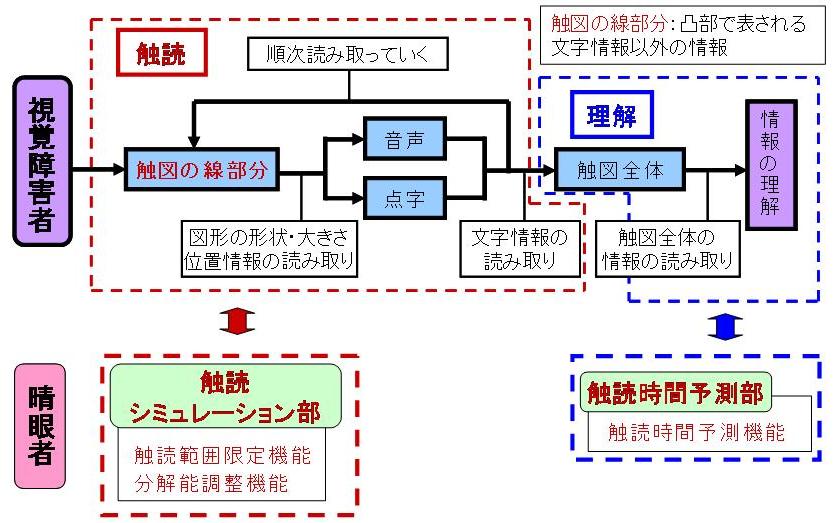

丂杮僔僗僥儉偼戝偒偔暘偗偰怗撉僔儈儏儗乕僔儑儞晹偲怗撉帪娫梊應晹偐傜峔惉偝傟傞丏杮僔僗僥儉偲怗撉偺忣曬偺撉傒庢傝偺棳傟傪帵偡丏

栚師傊栠傞

乮1乯怗撉偲帇妎偺堘偄

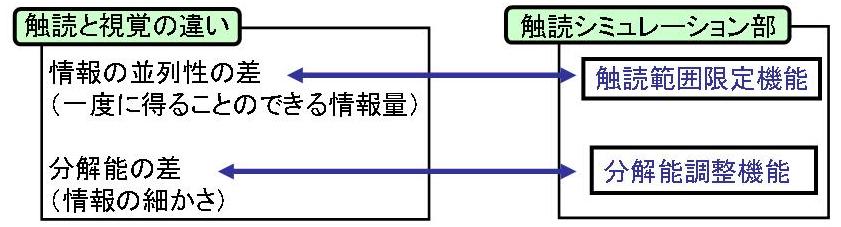

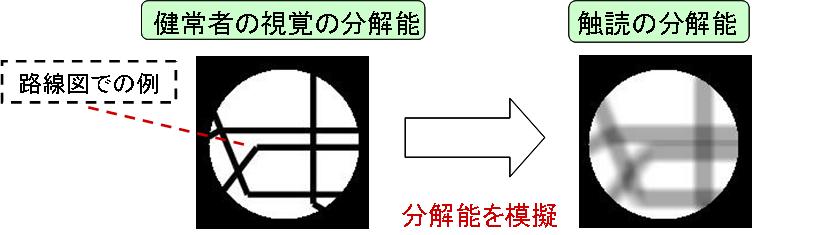

丂杮尋媶偱偼丆怗妎傪帇妎偱柾媅偡傞偨傔丆巜偺暊偱峴偆怗撉偺摿挜偐傜嘆乽忣曬偺暲楍惈偺嵎乿偲嘇乽暘夝擻偺嵎乿偲偄偆傕偺偵拝栚偟偰偄傞丏忣曬偺暲楍惈偲偼丆堦搙偵摼傞偙偲偑偱偒傞忣曬検傪巜偡丏傑偨丆暘夝擻偲偼丆摼傞偙偲偑偱偒傞忣曬偺嵶偐偝傪巜偡丏傑偢丆偙偺2偮偺帇揰偐傜怗撉偲帇妎偺嵎堎偵偮偄偰傑偲傔傞丏

嘆忣曬偺暲楍惈偺嵎

丂帇妎偺応崌偱偁傟偽丆僷僢偲尒傞偩偗偱丆堦弖偱慡懱憸傪攃埇偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丏堦曽丆怗妎偱偼丆堦搙偵摼傞偙偲偑偱偒傞曽朄検偼巜偺暊掱搙偱偁傞丏

嘇暘夝擻偺嵎

丂暘夝擻偺嵎偵偮偄偰偼丆帇妎偺応崌偼1mm埲壓偺忣曬偱傕幆暿壜擻偱偁傞丏怗妎偺応崌偱偼丆偨偲偊偽揰帤偺1偮偺懪揰偺戝偒偝偼偍傛偦2mm偱偁傝丆偙傟偑暘夝擻偺尷奅偱偁傞偲峫偊傜傟傞丏

丂埲忋偺傛偆側摿挜傪摜傑偊丆杮僔僗僥儉偱偼忣曬偺暲楍惈偺嵎傪乽怗撉斖埻尷掕婡擻乿偱丆暘夝擻偺嵎傪乽暘夝擻挷惍婡擻乿偱偦傟偧傟柾媅偟偰偄傞丏偙偺懳墳娭學傪壓恾偵帵偡丏

乮2乯暘夝擻挷惍婡擻

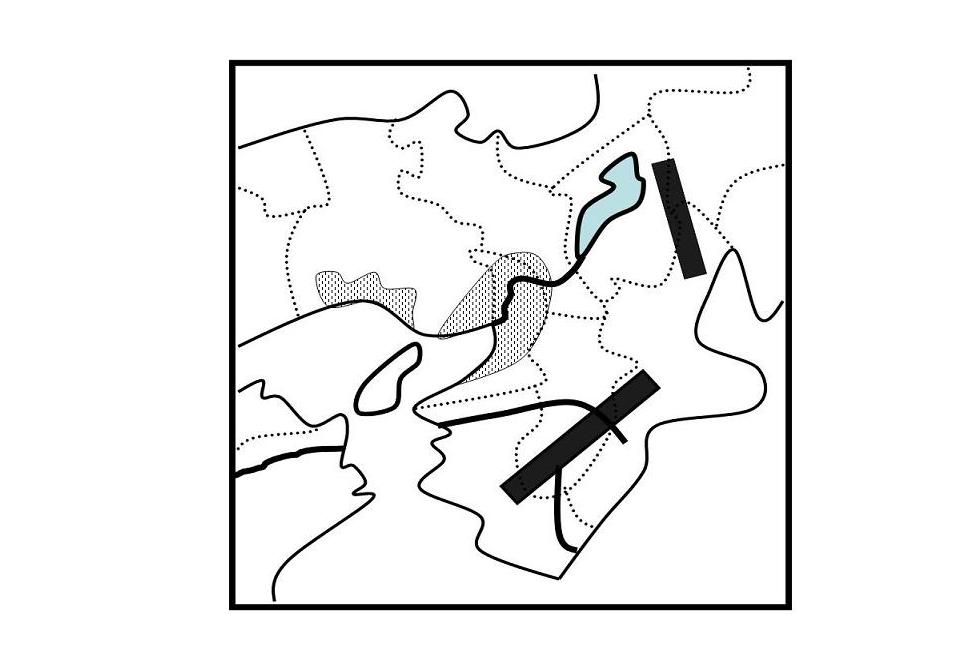

丂乮1乯偱弎傋偨傛偆偵丆巜愭偱怗傞偲偄偆惂栺偑偁傞偨傔丆怗撉偼旕忢偵暘夝擻偑掅偄丏偮傑傝丆帇妎偲怗撉偱摨偠売強傪嶲徠偟偰偄偨偲偟偰傕忣曬偺嵶偐偝偼傑偭偨偔堎側偭偰偄傞丏偨偲偊偽丆壓恾偺傛偆偵丆楬慄傪昞偡崟偄慄偵偍偄偰丆帇妎偱尒偨応崌偼偼偭偒傝偲慄偑暘偐傟偰偄傞偙偲偑敾暿偱偒傞丏偟偐偟丆怗撉偱偙偺忣曬傪嶲徠偡傞偲丆慄摨巑偑愙嬤偟偡偓偰偄傞応崌偵偼偮傇傟偰偟傑偭偰偍傝丆怗撉偡傞偙偲偑崲擄偵側偭偰偄傞丏

丂偦偙偱丆偙偺傛偆側忬懺傪柾媅偡傞偨傔丆暘夝擻挷惍婡擻傪梡偄丆怗恾傪嶌惉偡傞嵺偺尦偲側傞僨乕僞偱偁傞怗恾梡夋憸僨乕僞偵懳偟暯妸壔張棟傪峴偄丆僔儈儏儗乕僔儑儞偵揔偟偨怗撉僔儈儏儗乕僞梡夋憸僨乕僞傪嶌惉偡傞丏偙傟偵傛傝丆慡懱揑偵傏偗偨夋憸僨乕僞偑嶌惉偝傟傞丏

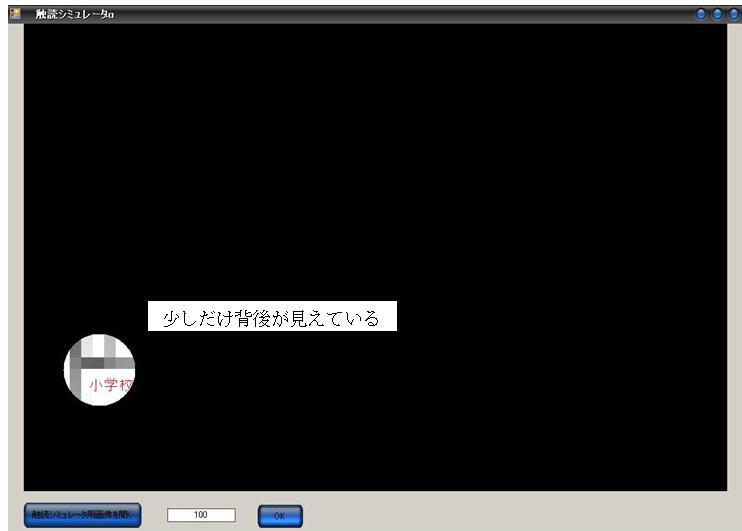

乮3乯怗撉斖埻尷掕婡擻

丂師偵丆怗撉斖埻尷掕婡擻偵偮偄偰弎傋傞丏怗撉斖埻尷掕婡擻偼丆怗撉偺忣曬偺暲楍惈傪帇妎揑偵柾媅偡傞偨傔偺婡擻偱偁傞丏愭偵弎傋偨暘夝擻挷惍婡擻傪梡偄偰嶌惉偟偨怗撉僔儈儏儗乕僞梡夋憸僨乕僞傪僔儈儏儗乕僞偵撉傒崬傓偲丆撉傒崬傫偩夋憸偺忋偵儅僗僉儞僌梡偺夋憸偑廳側偭偰昞帵偝傟傞丏儅僗僉儞僌偝傟偨晹暘偵僇乕僜儖傪帩偭偰偄偔偲丆僇乕僜儖偺廃曈偵寠偑奐偒丆攚屻偺夋憸偑嫹偄斖埻偱昞帵偝傟傞丏寠偼僇乕僜儖偵捛廬偡傞傛偆偵側偭偰偍傝丆偺偧偒寠傪捠偟丆彮偟偢偮夋憸慡懱傪扵偭偰偄偔傛偆偵摦嶌偡傞丏

栚師傊栠傞

杮尋媶偱偼丆怗恾忋偺忣曬検傪帪娫偲偟偰掕媊偟偨丏偦偟偰丆怗恾梡夋憸僨乕僞偐傜乽怗撉帪娫乿乮怗恾忋偺忣曬傪撉傒庢傞偨傔偵梫偡傞帪娫乯傪梊應偱偒傞傛偆側乽怗撉帪娫梊應儌僨儖乿傪峔抸偟偨丏

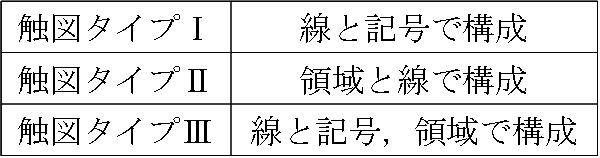

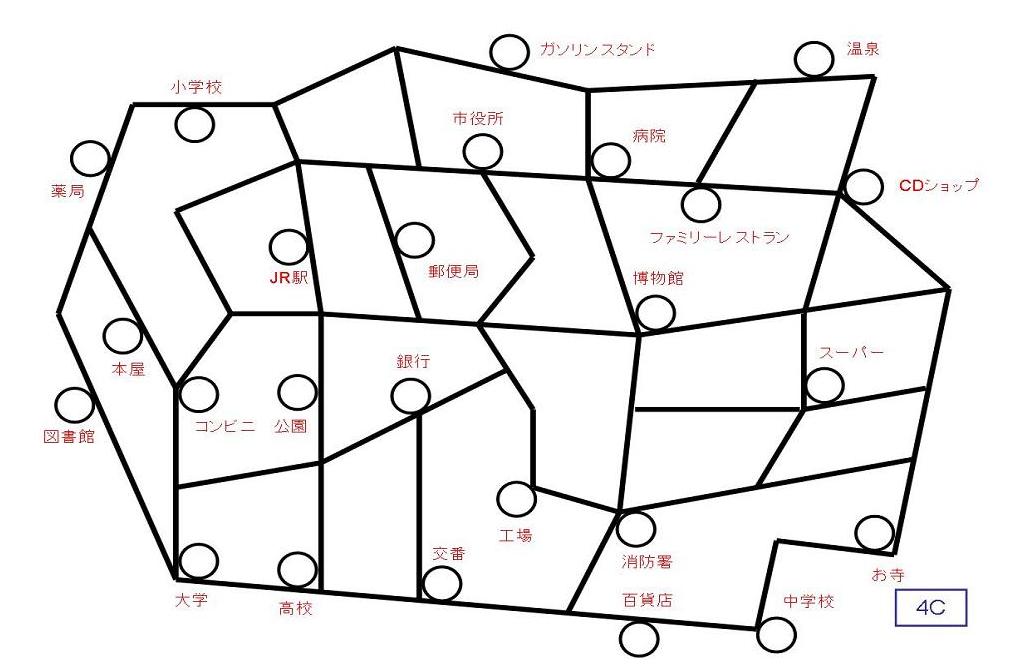

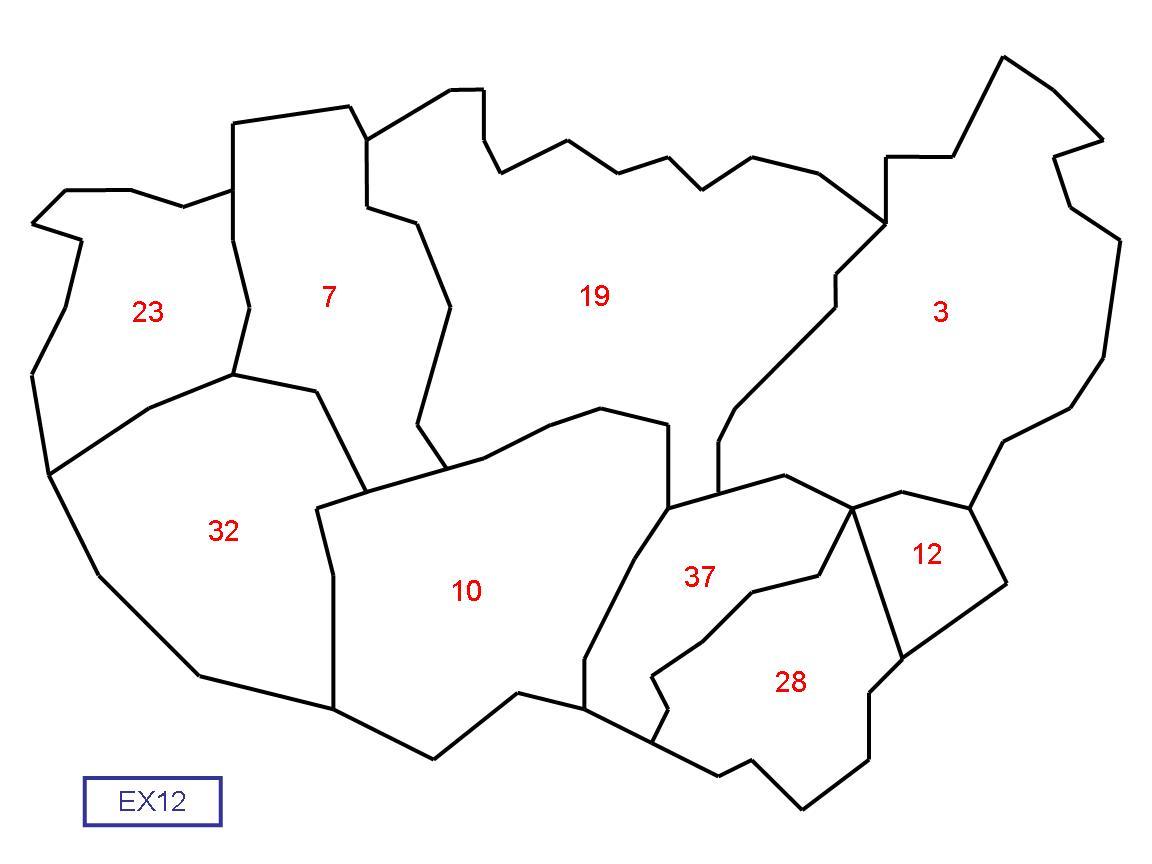

乮1乯怗恾偺暘椶

丂1偮偺梊應儌僨儖傪偐傜偡傋偰偺怗恾偵偮偄偰愢柧偡傞偙偲偼旕忢偵崲擄偱偁傞丏偦偙偱杮尋媶偱偼丆怗恾傪偦偺庬椶偛偲偵僞僀僾暘偗偟偰偄傞丏怗恾偺僞僀僾偼慡晹偱3庬椶偱偁傞丏

偦傟偧傟偺怗恾偺嬶懱椺傪師偵帵偡丏

怗恾僞僀僾嘥椺丗奨楬恾丆楬慄恾丆僼儘乕僠儍乕僩摍

怗恾僞僀僾嘦椺丗椺丗揝摴傗摴楬偺忣曬傪帩偨側偄擔杮抧恾丆峴惌嬫夋傪昞偡恾丆棟壢偺嫵嵽摍

怗恾僞僀僾嘨椺丗椺丗嶳柆丆壨愳偺忣曬傪帩偮擔杮抧恾傗揝摴楬慄忣曬傪帩偮峴惌嬫夋傪昞偡恾摍

乮2乯怗撉帪娫梫慺偺専摙

丂師偵丆怗撉帪娫偵塭嬁傪媦傏偡梫慺偱偁傞乽怗撉帪娫梫慺乿偵偮偄偰丆怗恾僞僀僾嘥偍傛傃怗恾僞僀僾嘦偺専摙傪峴偭偨丏

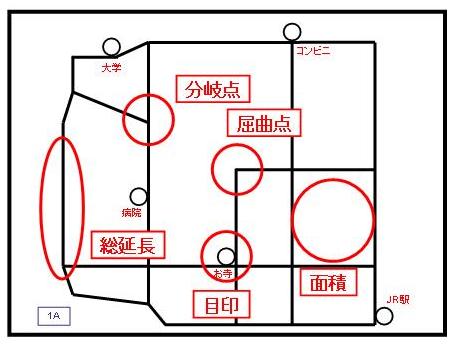

嘆怗恾僞僀僾嘥

栚報丗寶暔傗応強偺柤慜傪昞偡売強

暘婒揰丗2偮埲忋偺慄偑崌棳偟偰偄傞揰

孅嬋揰丗嬋偑傝妏

柺愊丗怗恾偲偟偰埻傑傟偨晹暘

憤墑挿丗怗恾偺慄晹暘偺挿偝

嘇怗恾僞僀僾嘦

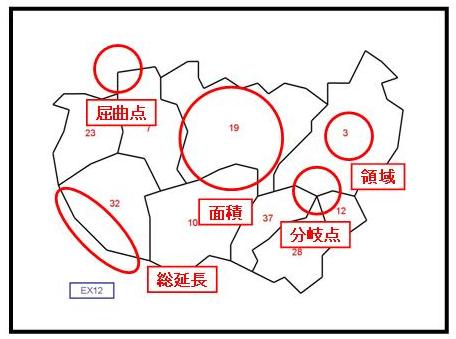

椞堟丗搒摴晎導柤傗峴惌嬫夋偺柤慜傪昞偡売強

暘婒揰丗2偮埲忋偺慄偑崌棳偟偰偄傞揰

孅嬋揰丗嬋偑傝妏

柺愊丗怗恾偲偟偰埻傑傟偨晹暘

憤墑挿丗怗恾偺慄晹暘偺挿偝

乮3乯怗撉帪娫梊應儌僨儖偺峔抸

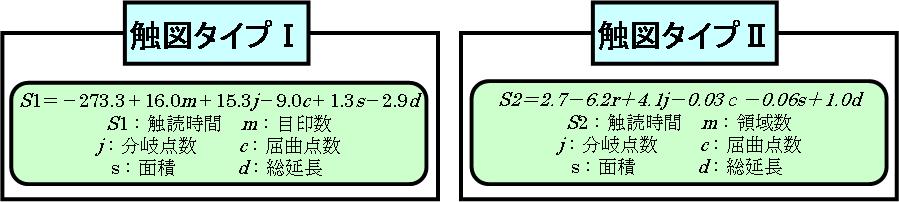

丂梊應儌僨儖傪峔抸偡傞偨傔丆幚嵺偵帇妎忈奞幰偺曽偵嫤椡偟偰傕傜偄條乆側怗恾傪怗偭偰傕傜偄丆怗撉帪娫偺寁應傪峴偭偨丏偙傟傜偺寢壥偵懳偟廳夞婣暘愅傪梡偄丆梊應儌僨儖傪峔抸偟偨丏怗恾僞僀僾嘥丆怗恾僞僀僾嘦偺梊應儌僨儖傪偦傟偧傟師偵帵偡丏

栚師傊栠傞

丂怗撉偵傛傝忣曬傪摼傞偲偄偆偙偲偼丆変乆惏娽幰偑晛抜帇妎傪捠偟偰忣曬傪摼傞偲偄偆偙偲偲崻杮揑偵堎側偭偨傕偺偱偁傞丏偦偺堘偄偼丆忣曬偺暲楍惈偲暘夝擻偺惈擻嵎偑摿偵戝偒偄丏傑偨丆忣曬傪摼傞僾儘僙僗傕堎側偭偰偍傝丆変乆偺憐憸偺媦傇偲偙傠偱偼側偐偭偨丏

丂

丂偦偙偱丆杮尋媶偱偼怗撉偺摦嶌傪帇妎揑偵柾媅壜擻側怗撉僔儈儏儗乕僞傪帋嶌偟偨丏傑偨暪偣偰丆怗恾偺忣曬検傪帪娫偲偄偆広搙偱梊應偡傞怗撉帪娫偺梊應偲偄偆庤朄傪峫埬偟偨丏怗撉僔儈儏儗乕僞偼怗撉斖埻尷掕婡擻偲暘夝擻挷惍婡擻偐傜峔惉偝傟偰偍傝丆偦傟偧傟偺婡擻傪梡偄傞偙偲偵傛傝怗撉偵偍偗傞忣曬偺暲棫惈偲暘夝擻傪柾媅偡傞偙偲傪壜擻偲偟偨丏傑偨丆幚尡傪峴偆偙偲偱丆怗撉偵梫偡傞帪娫偱偁傞怗撉帪娫偺梫場偲側傞怗撉帪娫梫慺偵偮偄偰暘愅偟丆怗撉帪娫傪梊應偡傞怗撉帪娫梊應儌僨儖傪峔抸偟丆憡娭學悢0.93偲偄偆崅偄惛搙偱梊應壜擻偲偟偨丏

丂埲忋偺傛偆偵丆怗撉僔儈儏儗乕僞偺峔抸偵傛傝丆怗撉偲偄偆傑偭偨偔偺枹抦偺悽奅傪丆惏娽幰偵偲偭偰傕僀儊乕僕偱偒傞傛偆偵偟偨丏怗撉僔儈儏儗乕僞傪梡偄傞偙偲偱丆幚暔偺怗恾傪昁梫偲偡傞偙偲側偔怗恾偺昡壙偑壜擻偲側傝丆偁傜偐偠傔怗恾忋偵怗撉偑崲擄側売強偑側偄傛偆偵僠僃僢僋偡傞偙偲傪壜擻偲偟偨丏傑偨丆怗恾梡夋憸僨乕僞傪梡偄傞偙偲偱怗撉帪娫傪梊應壜擻偵偟丆梊應偟偨怗撉帪娫傪梡偄傞偙偲偱丆怗恾忋偺忣曬検偺夁懡傪旔偗丆忣曬検傪揔愗偵惂屼偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偨丏埲忋偵傛傝丆帇妎忈奞幰偵偲偭偰廬棃傛傝傕偝傜偵巊偄傗偡偄怗恾偺嶌惉傪巟墖偡傞偙偲偑壜擻偵側偭偨偲峫偊傜傟傞丏

栚師傊栠傞

仜棫柦娰戝妛

仜棫柦娰戝妛丂忣曬僶儕傾僼儕乕尋媶幒

仜2007擭搙丂廋巑榑暥丂乽帇妎忈奞幰偺偨傔偺壒惡弌椡恾乿

栚師傊栠傞