|

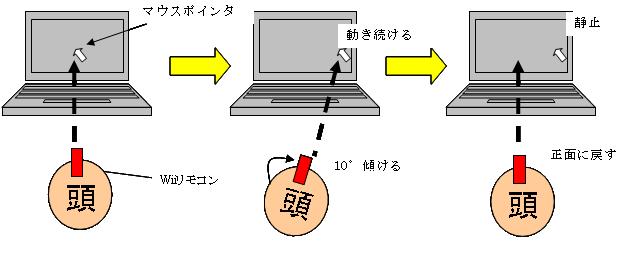

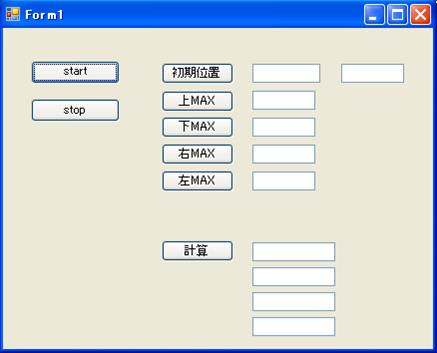

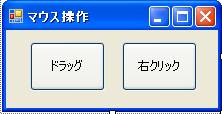

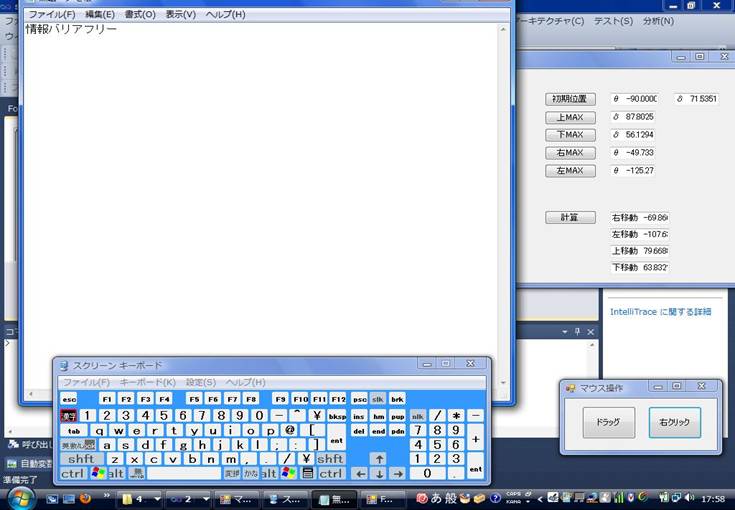

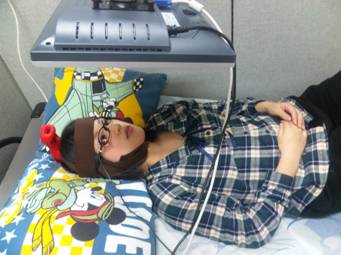

ヘッド・マウンティッド・ポインティング・デバイスの試作 情報バリアフリー研究室 樋本 晴瑠香 1.研究の概要 本研究は,首から上の動きだけで動かすことのできるポインティング・デバイスの試作,評価を目的とする. 対象者である頚椎,頚髄損傷者は,重度肢体不自由となり,首から下の機能が失われている患者が多い.頚椎,頚髄損傷者がパソコンを操作するときに使用している機器の例として,マウススティックがある.マウススティックは歯でスティックをつかみ,操作を行う.マウススティックの操作は,あごの筋肉や,歯,歯茎に多くの負担がかかる.そこで,Wiiリモコンと,瞬きセンサを利用することで,比較的安価に,かつユーザに肉体的疲労度の少ないポインティング・デバイスの試作を行った. 使用機器は,任天堂株式会社から発売されている家庭用ゲーム機WiiのWiiリモコンに内蔵されている3軸加速度センサと,有限会社アシストシステムから発売されている瞬きセンサを用いた.Wiiリモコンでマウスポインタの操作を,瞬きセンサでクリック操作を行う.本アプリケーションは,本研究の対象者である頚椎,頚髄損傷者が,パソコンを利用し,インターネット検索や文字入力を行うためのものである. アプリケーションの試作を行うと共に,評価実験も行った.被験者は,大学生3名で,被験者には模擬障害者となってもらい,実験を行った.実験後は,被験者を対象にアンケートに答えてもらった.良い点は,キャリブレーション機能があり,自分に合った角度でマウスポインタが動き始めるという点,悪い点は,スクリーンキーボードでの文字入力など,細かい作業が操作しにくかったという点であった. 以上より,改善点はあるものの,ユーザに対応したアプリケーションであることが分かり,非常に有用性のある研究であることも分かった. 2.研究の背景 近年,コンピュータ技術は発展し続けており,私たちは情報技術を活用することで,生活を充実させている.その一方で,障害を持った人には情報技術を利用することは困難である.現在健常者であっても,交通事故などで頚椎,頚髄を痛め,寝たきりになる可能性はある.そのような場合でも,情報技術を利用することで社会参加できるのではないかと考えた.しかし,パソコンを操作するための入力装置は上肢に依存しているにもかかわらず,上肢障害者の利用の配慮に欠けるものがあり,障害の状況に応じて特別な機器を利用する必要がある. そこで本研究では頚椎,頚髄損傷者のためのヘッド・マウンティド・ポインティング・デバイスの試作を行うことで,頚椎,頚髄損傷者がコンピュータを使用し,インターネット検索や,文字入力を行うことを目的としている. 使用機器は任天堂株式会社から発売されている家庭用ゲーム機のWiiリモコンと,有限会社アシストシステムから発売されている瞬きセンサである.特にWiiリモコンは加速度センサを搭載しており,安価に入手できる.この2つの機器を使用することで,ポインティング・デバイスの移動操作はWiiリモコンで行い,クリック操作は瞬きセンサで行うことができ,首から上の動きだけで操作できるということが特徴である. 3.使用機器について <Wiiリモコン> Wiiリモコンには,X軸,Y 軸,Z軸に対応した3軸加速度センサが内蔵されており,傾きや動きが検知可能である.また,Bluetoothが内蔵されており,パソコンとの接続も可能である.本研究では,マウスポインタの動きの操作の部分にWiiリモコンを使用した.  <Blutooth> Wiiリモコンには,Blutoothが内蔵されており,パソコンとの接続が可能である.本研究では,Wiiリモコンとパソコンを接続するために,サンワサプライ社のBluetoothを使用した.  <瞬きセンサ> 本ツールでは,有限会社アシストシステムが開発した瞬きセンサを利用してクリック操作を行っている.瞬きセンサには赤外線センサが取り付けられており,センサヘッドから赤外光が瞼やその他の対象物に投光される.瞼に赤外光が反射して,センサヘッドに戻ってきた反射光が,一定の基準を超えると,スイッチが入る仕組みになっている.  4.操作法について 本アプリケーションは,Wiiリモコンの動きを検知することで,マウスポインタを動かすポインタ操作部と,瞬きセンサで瞬きを検知し,左シングルクリック,右シングルクリック,ダブルクリック,ドラッグの操作を行うクリック操作部の2つの部分から構成されている. <ポインタ操作部> ヘッド・マウンティッド・ポインティング・デバイスのマウスポインタを動かすために,Wiiリモコンを利用しマウスポインタのポインタ操作を行った. ある一定の範囲の角度を示している間,マウスポインタは静止したり,移動したりする. 例として,頭を右に10°傾けるとマウスポインタが動き始める.正面に戻すとポインタが静止し,クリック操作を行う.  <キャリブレーション機能> ユーザによって首の可動範囲が異なることを考慮し,マウスポインタが動き始める角度を調節できるキャリブレーション機能を実装した. Wiiリモコン動作部のプログラムを起動したとき,コマンドが表示される.初期位置ボタンを押すことで,ユーザがパソコン画面を正面から見た状態の位置が取得される.さらに,ユーザの首の最大可動位置を取得するために,ユーザの首を上下左右の最大可動位置まで動かし,それぞれのボタンを押して,最大可動位置を取得する.最後に計算ボタンを押すことで,マウスポインタが動き始める角度を計算し,設定する.  <クリック操作部> クリックを操作するために,瞬きセンサを利用し,クリック操作部を構築した.瞬きセンサは一度瞬きを行うと,信号が入る.その信号の回数を制御することで,それぞれのクリック操作を使い分ける.クリック操作部では,左シングルクリック,右シングルクリック,ダブルクリック,ドラッグを行うことができる.プログラム起動と同時にマウス操作のコマンドが表示され,コマンドを利用し,モード指定を行う.  ・左シングルクリック(モード指定不要) 瞬きを1回行うと,左シングルクリックになる. ・ダブルクリック(モード指定不要) ・瞬きを2回連続で行うとダブルクリックになる.ダブルクリックの速度は,Windowsのスタートボタンから,コントロールパネルを開き,マウスのコマンドで,調節することができる. ・右シングルクリック(モード指定が必要) マウス操作ボタンの右クリックボタンの上で瞬きを1回行う.右クリックを行いたい場所にマウスポインタを移動させ,その上で瞬きを1回行う.その後は自動的に左シングルクリックに戻る. ・ドラッグ(モード指定が必要) マウス操作ボタンのドラッグボタンの上で瞬きを1回行う.移動させたいファイルの上にマウスポインタを移動させ,その上で瞬きを1回行う.ファイルをつかんだ状態になるので,移動したい場所にマウスポインタを移動させ,瞬きを1回行う.その後は自動的に左シングルクリックに戻る. <操作法> 本アプリケーションの操作方法を以下に示す.ポインタ操作部と,クリック操作部では,プログラムの使用言語が異なるため,2つのプログラムを起動する. ポインタ操作部 (1) プログラムを起動し,キャリブレーション機能で初期位置,上下左右の最大値を取得し,マウスポインタが動き始める角度の設定を行う. (2) startボタンを押し,Wiiリモコンでのマウスポインタの操作を開始する. クリック操作部 (1) プログラムを起動すると,左シングルクリックが操作可能になる. (2) コマンドを利用し,右クリック,ドラッグのモード選択を行う. 本アプリケーションを用いて,メモ帳にスクリーンキーボードで文字入力を行っている実行画面を示す.  5.評価実験 本アプリケーションの評価を得るために,評価実験を行った.被験者は男性2名,女性1名である.本研究の対象者である頚椎・頚髄損傷者と同じ状況になるよう,模擬体験としてベッドに横になってもらい,モニタアームを使用した. Wiiリモコンの装着方法は,頭の上に装着するため,Wiiリモコンのカバーに穴をあけ,布製ベルトを通し,額とあごで固定するようになっている.なお,ベルトはユーザの頭の大きさに対応できるよう,額とあごの部分で調節可能となっている.

評価実験の内容は, 実験①:スクリーンキーボードを用いて,インターネットで「情報バリアフリー」の検索を行う. 実験②:Windowsスタートボタン→コンピュータ→ローカルディスク(ダブルクリック使用)→ファイル(右クリックを使用)の順番で指定のファイルを開く. の2点である.実験①,実験②共に時間計測を行った.実験後は被験者にアンケートに答えてもらった. <計測結果> 今回の評価実験では,被験者3人に実験を行ってもらった.3人とも実験①,実験②の操作を全て完了することができた.また,時間計測結果を示す.

<アンケート結果> 評価実験を行った後,被験者にアンケートを行った. (1)利点 ・キャリブレーション機能があり,自分に合った角度調節ができるのが良かった. ・操作性が安定しており,使いやすかった. ・マウスポインタの動く速度がちょうど良かった. ・右クリックも分かりやすく,使いやすかった. ・電子書籍を読むのに使いやすいかもしれない. (2)欠点 ・スクリーンキーボードで文字入力をする場合,細かい作業が多く疲労感がたまる. ・画面が顔に近いと,首を動かす角度がつかないため,使いにくかった. ・左右に対して,上下に首を動かしにくく,左右の動きと上下の動きでマウスポインタが動き始める角度の設定を変えるべき. 6.結論 評価実験の結果,被験者全員が実験①、実験②の操作を完了できたということや,アンケートの回答より,模擬障害者ではあるが,本アプリケーションの評価は良好なものであると考えられる.アンケートの回答では,ファイルを選択するなどの大雑把な動きでは,使いやすいという意見があったが,スクリーンキーボードを用いて文字入力をするなどの細かい動きは使いにくいという意見が多かった.それらの意見から,使う状況に応じてマウスポインタの速度を自動的に変更する機能を追加すれば,もっと使いやすくなるのではないかと考える.さらに,左右の動きに比較して,上下に首は動かしにくく,マウスポインタの動きが敏感すぎるという指摘もあった.現在の設定では,左右上下のマウスポインタの動き始める角度は,初期位置と首の最大可動位置の中間値で設定しているが,上下のマウスポインタの動き始める位置を中間値ではなく,最大可動位置と中間値の間に設定すれば,過剰に反応することはなくなるのではないかと考えられる. また,電子書籍を読むのに適しているのではないかという意見ももらい,インターネット検索だけでない新しい可能性も見出せることができ,かなり有用性のあるアプリケーションではないかと感じた. 6.リンク ・立命館大学 ・情報バリアフリー研究室 |