|

研究の概要

本研究では肢体不自由者がパソコンを利用する際,操作が困難であると考えられる標準のマウス,キーボードに代わって,簡単な手や腕の動きで操作が可能な仮想のポインティングデバイスの試作を行った.作成したプログラムではマウスポインタの操作,クリック操作,文字入力操作の3種類の操作を実行可能となっている.

本プログラムの操作では,比較的安価で入手することができるUSBカメラとシール状の目印用マーカを1つ用いており,手や腕を少し動かしたり,手首をひねるなどしてプログラムの操作を実行する.そのため,寝たきりなどの状態にある肢体不自由者や指の硬直,麻痺,欠損などの障害を抱える方でも,手や腕を動かすことができれば操作が可能となっている.また,ベッド上などのパソコン周辺機器を置きづらい場所でも問題がなく,ユーザは手に道具を持たずにパソコンを利用することが可能である.

INDEXへ

研究の背景

肢体不自由の障害の状態によってはベッド上に寝たきりで過ごすことも考えられる.障害者にとって日々の生活のための情報交換や,障害者への政策,開発などの情報収集は非常に重要であるが,寝たきりの場合,そういった情報交換や情報収集が大きな問題となる.そういった情報交換の場や,情報入手,コミュニケーションをとるための方法としてパソコンの利用があげられる.

しかし,肢体不自由者がパソコンを操作する上での問題点が存在する.

- キーボードやマウスなどの周辺機器,ソフトウェアの操作がしづらい

- 文字入力にとても時間がかかってしまう

- ユーザの環境によっては周辺機器を安定して置くことができるスペースがない

こういった問題を解決するため,本研究では手に道具を持たず,手や腕の簡単な動きでマウスにおけるポインタ操作,クリック操作や,キーボードにおける文字入力操作を行うことができる仮想のポインティングデバイスの試作を行った.

INDEXへ

プログラムについて

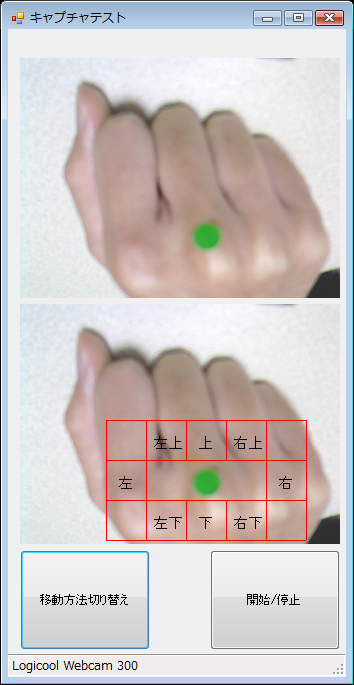

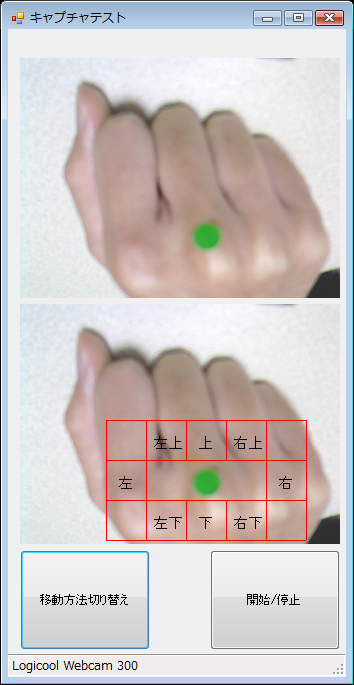

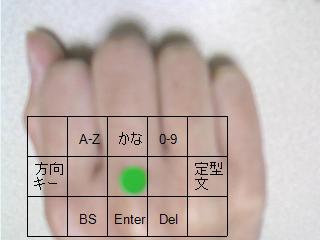

本プログラムの実行画面は以下のようになっている(図1 参照).実行画面内上部の画像はUSBカメラから撮影したカメラ画像で,下部の画像は画像処理を行った処理画像である.USBカメラが目印用マーカを読み取ることで,領域と操作内容を示す文字が描画され,領域内にマーカを移動させることによって操作を実行する.

図1 プログラム実行画面

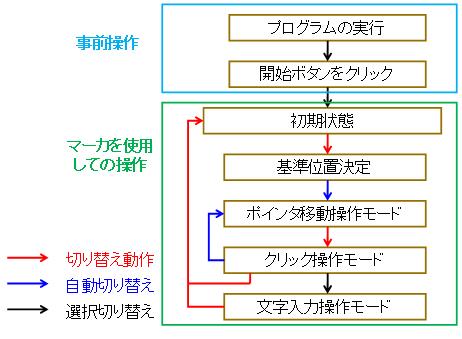

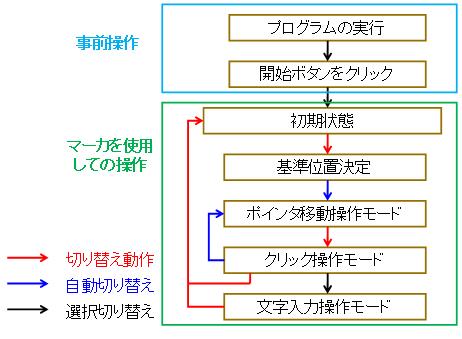

プログラムの流れは図2のようになっている.事前操作部分は介助者の手を借りるなどして実行する必要があり,ユーザが目印用マーカを使用し,実際にプログラムの操作を行うのはその下の5つの項目である.

初期状態,基準位置決定部分で描画される領域と文字の描画位置を決定することができる.そしてその領域を利用して3つのモードを操作することで,パソコンにおけるマウス,キーボードでの操作を実現するものとなっている.また,図中の赤線矢印部分には,切り替え動作を用いたモード切り替えが設定されており,USBカメラ視野内からマーカを隠し,再度認識させる動作を行うことで各モードの切り替えを行うことが可能である.

図2

プログラムの流れ

INDEXへ

各モードの機能

以下に各モードで実行することができる操作内容について記述する.

・ポインタ移動操作モード

このモードではマウスにおけるポインタの移動操作を行うことができる.本プログラムには以下の2種類の移動方法がある.

- 任意角度移動:基準位置からみたマーカのある方向へ移動する(図3参照)

- 8方向移動:45度刻みの8方向へ移動する(図4参照)

移動方法はプログラム画面下の「移動モード切り替え」ボタンをクリックすることで切り替わるようになっている.

また,ポインタの移動速度は基準位置からマーカが離れるにしたがって加速し,近づくにしたがって減速するようになっている.

図3

ポインタ移動操作モードでの処理画像(任意角度移動)

図4

ポインタ移動操作モードでの処理画像(8方向移動)

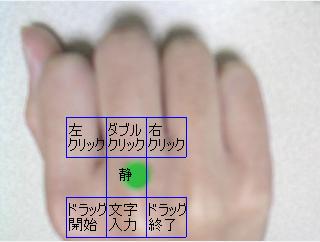

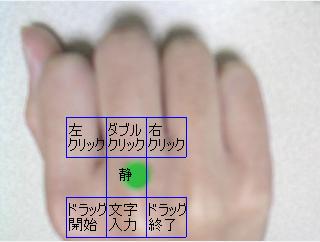

・クリック操作モード

このモードではマウスにおける各種クリック操作を行うことができる.実行可能なクリック操作は以下の5種類である.

- 左クリック

- 右クリック

- ダブルクリック

- ドラッグ開始

- ドラッグ終了

処理画面には青色の枠と文字が描画され(図5 参照),領域を選択することで各操作を実行する.

また,描画領域に存在する「文字入力」の領域を選択することで,文字入力操作モードへと移行することが可能となっている..

図5

クリック操作モードでの処理画面

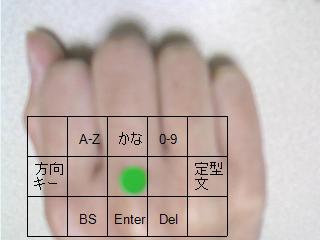

・文字入力操作モード

このモードではキーボードにおける文字入力操作を行うことができる.入力可能な文字,キーは以下の通りである..

- 英字入力(半角/全角)

- かな入力(カナ/漢字)

- 数字入力(半角/全角)

- 方向キー入力

- 定型文入力

- BackSpaceキー

- Enterキー

- Deleteキー

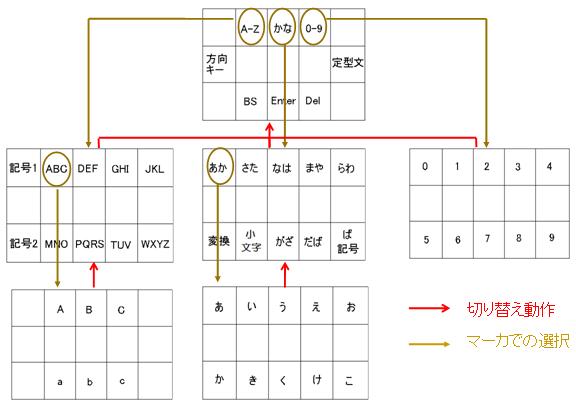

処理画面には黒色の枠と文字が描画され(図6 参照),領域を選択することで各操作を実行する.

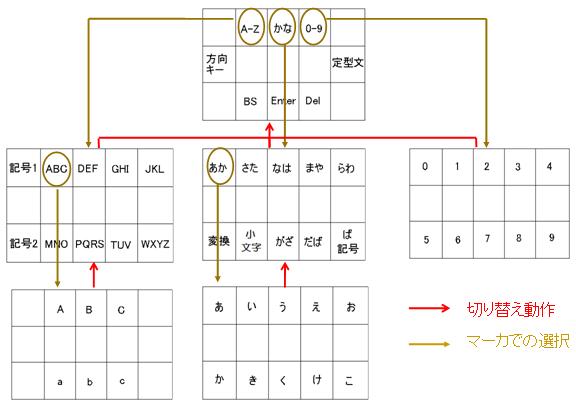

また,「A-Z」「かな」「0-9」「方向キー」「定型文」の領域を選択することで描画内容が図7 のように各々変化する.

.

図6

文字入力操作モードでの処理画面

図7

文字入力操作モードでの状態の遷移

INDEXへ

まとめ

本研究では,主に上肢障害により標準のマウス,キーボードを使用することが困難な場合でも,比較的簡単な操作でマウス,キーボードと同様の操作を行うことが可能な,仮想ポインティングデバイスプログラムの試作を行った.

USBカメラと目印用のマーカ1つを用い,カメラがマーカを読み取ることで領域と割り当てられている操作内容が描画され,ユーザが実行したい内容の領域にマーカを移動させることで指定した操作の実行を行うことができる.これによりマーカをつけた部位を動かすことのみで,ポインタ操作,各種クリック操作,文字入力を行うことができる.

そのため,指の麻痺,欠損,硬直などの障害を抱える方や,寝たきり状態にある肢体不自由者であっても,手や腕を少し動かすことができればパソコンを利用可能であると考えられる.

また,使用環境において,マーカの読み取りは直接マーカに強い光を受けなければ,蛍光灯などの下でも問題なく動作することを確認でき,通常の室内でも十分に操作が可能であることがわかった.改良点としては,ページスクロール機能やショートカット機能などの新たな機能を追加することができれば,さらに利便性を高めることができるのではないかと考えられる.

INDEXへ

リンク

●立命館大学

●情報バリアフリー研究室

INDEXへ

|