車いすユーザの視点に立った駅のバリアフリー度評価システム

-アンケート・点数付けについて-(表示部)

目次

1,研究の背景・概要

2,アンケートについて

3,システムについて

4,駅の評価実験について

5,まとめ

1,研究の背景・概要

図1 らくらくおでかけネット

既存のバリアフリー情報掲載サイトとして「らくらくおでかけネット」などのサイトが存在する(図1参照)。

このようなサイトには、エレベータやトイレの有・無や車いすユーザが誰の補助もなく移動可能かどうかなどの定性的な評価は存在するが、

車いすユーザの移動距離や車両とホームの隙間の大きさなどの定量的な評価はない。

しかし、私たちは、定量的な評価でなければ、実際に車いすユーザが本当に駅を使いやすいかどうかの判断ができないと考えた。

そこで、本研究では、既存のバリアフリー情報サイトにあるエレベータの有・無などの定量的要因と、

車いすユーザの移動距離や車両とホームの隙間の大きさなどの定量的要因を考慮することで、

車いすユーザが本当に駅を使いやすいか判断できる定量的な評価システムの構築を行った。

2,アンケートについて

車いすユーザが本当に使いやすい駅とは何かを考えるために、実際に車いすユーザに直接アンケートを実施した。

これにより、システムに用いる項目の洗い出しと重み付けを行った。(表1参照)

表1 アンケートの概要

| 目的 |

項目の洗い出し、重み付け |

| 対象者 |

駅を利用する車いすユーザ |

| 実施場所 |

駅、お土産売場、カフェ、通路、ショッピングモール |

| 実施人数 |

20人 |

| 項目数 |

5段階評価や二者択一 25問、

口頭質問形式 4問 |

ここで、アンケート結果の一部である5段階評価の結果について図2に示す。

図2 5段階評価によるアンケート結果

〜アンケートのまとめ〜

車いすユーザの視点に立った駅のバリアフリーにおいて,エレベータは必要不可欠な存在である.

エレベータを必要とする駅において、もしもエレベータがなければ、それは車いすユーザの視点からは、バリアフリーが整っていない駅とも言える。

また、そんなエレベータに関連する項目において、バックするのが怖い、周りの人に気を遣ってしまうという意見が多々見られたことより、転回可能なスペースの必要性も極めて高いと言ってよい。

エレベータ以外の項目に着目すると,ホーム・車両間の隙間は車いすユーザにとって問題である。これらに関しては、渡し板でカバーできるという意見も多々得られた。

このアンケートの実施により、私たちが駅のバリアフリーとして考えていた事柄と車いすユーザの実際の考えは異なる点が多々見られた。

例えば、私たちは非通り抜け型エレベータにおいて、車いすユーザのバックをサポートするという観点で鏡があることが重要であると考えていた。

他にも、車いすユーザが一人でエレベータに閉じ込められないようにとか、万が一車いすユーザが転倒した時に気付けるようにとか、防犯の意味も込めてシースルー型(エレベータの壁や扉がガラス等で外から確認できること)エレベータの必要性も感じていた。

しかし、実際に車いすユーザにアンケートを実施してみると、私たちの考えに対して「なるほどね。」とか「あってもいいね。」程度の評価しかしてもらえなかった。

つまり、もっと車いすユーザの立場に立って考える必要性があったのだ。

このような事から考えると、今回実施した車いすユーザに対するアンケートは非常に意味のあるものだったのではないかと考える。

また、車いすユーザに直接話を聞かせていただくことで、車いすユーザの視点に立ったバリアフリーの本質を学ぶことができ、かつシステム作成においても重要なデータの収集になったと考える。

3,システムについて

本研究では、あらゆる駅における改札口からホームへかけての1ルートに限定した定量的なバリアフリーの評価システムである。

その上で、既存のバリアフリー情報サイトとの差別化を図るために、車いすユーザの視点から見て使いやすいかどうかを考慮する。

例えば、「らくらくおでかけネット」などのように、エレベータがあると評価するだけでなく、そのエレベータの種類や大きさ、

車いす用押ボタンの有・無などの細かい部分も評価対象とし、定量的な形で評価を行う。

また、本研究では、PHPを用いてシステムを構築している。

ラジオボタンやチェックボックスを用いて、数値を入力したり、項目をチェックしたりするだけで点数が出てくる簡単な仕組みとなっている。

図3にシステムの入力画面を示す。

図3 システムの入力画面

4,駅の評価実験について

本研究で構築した定量的な評価システムを用いて、駅の評価実験を行った。

今回は、近鉄京都駅を取り上げる。

この駅は、近鉄の終端駅で階移動を必要としない駅である。

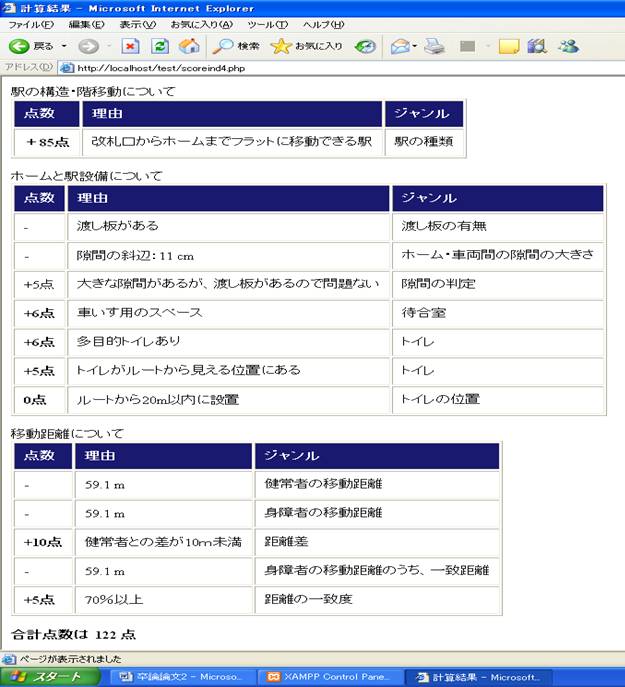

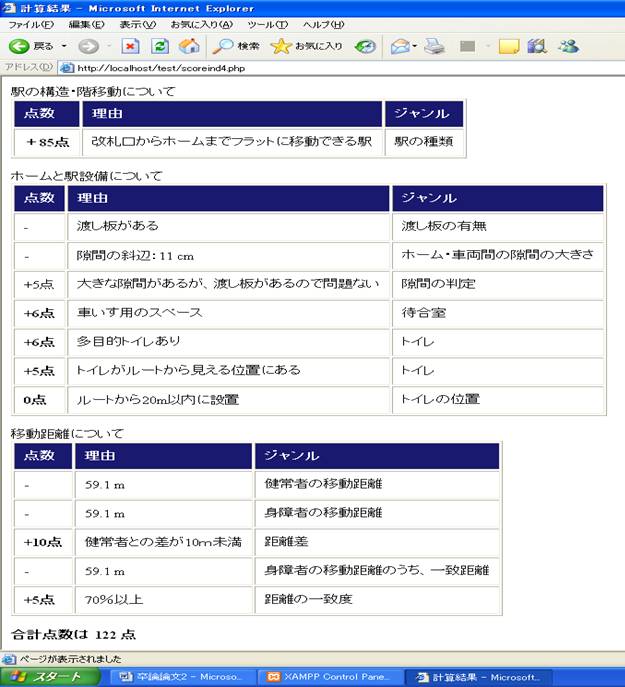

ここで、近鉄京都駅の実験結果について、図4に示す。

また、近鉄京都駅の駅構内図について図5に示す。

表2 近鉄京都駅のデータ

| 駅の種類 |

階移動の必要ないフラットな駅 |

| ホームと電車の隙間の斜辺の大きさ |

11cm |

| 車椅子用の渡し板の有無 |

○ |

| 待合室における車いす用スペースの有無 |

○ |

| 多目的トイレの有無 |

○ |

| ルートからトイレまでの距離 |

16.8m |

| 車いすユーザの移動ルート距離 |

59.1m |

| 健常者の移動ルート距離 |

59.1m |

| 一致区間の長さ |

59.1m |

図4 近鉄京都駅の実験結果 図5 近鉄京都駅の駅構内図

5,まとめ

本研究では,車いすユーザが駅を利用する際にどのような考えを持っているのかを理解するために実際に車いすユーザに直接アンケートを実施し,車いすユーザにとってのバリアフリーにおける重要項目の洗い出しを行い,それらを基に既存のバリアフリー情報掲載サイトとの差別化を図った評価を行うために各項目の点数付けを行った.

そして,PHPを用いて,改札口からホームへかけてのバリアフリー度を定量的に評価するシステムの作成を行った.

評価方法としては、改札口からホームへかけての点数を定量的要因と定性的要因を用いて行った.既存のバリアフリー情報掲載サイトにもあるエレベータの有・無などの定性的要因だけでなく,移動距離や一致度などの定量的要因を考慮することで車いすユーザが使いやすいかどうかの判断が可能となった.

さらに,この評価システムを用いて,いくつかの駅を対象に評価実験を行った.結果、この評価システムによって,既存のバリアフリー情報掲載サイトにはない定量的な形で駅のバリアフリーを判断することが可能となった.

また,その駅における一つのルートの点数を表記するだけでなく,各要因の点数付けやその理由を表記させることで車いすユーザにとって駅を使いやすいかどうかの判断がよりしやすい評価システムになった.

また,現段階でのシステムにおいて大きな問題はないが,このテーマはいくらでも深堀ができるというユニークな点を持つ.よって,完成度の基準を定めることが極めて難しい.すなわち,今後の課題としては,より車いすユーザの声を反映させるためにアンケートの実施を行ったり,評価対象とする駅の幅を広げたりして実証性を高める必要がある.