目次

1,研究の概要

2,背景と目的

3,作成したマニュアル

4,実験内容

5,結果と分析

6,結論

7,リンク

1.研究の概要

より使いやすく、よりわかりやすいオンラインマニュアルを作成するためにユーザーとの対話性が有る インタラクティブな反応のあるマニュアル(インタラクティブマニュアル)を作成し、評価試験を行った。

同時に、紙のマニュアル、対話性のないオンラインマニュアルについても評価試験を行い、インタラクティブな反応が、マニュアルの使いやすさ、わかりやすさにどのような影響を与えるのか。 また、年齢やパソコンの使用頻度などの条件に関わり、それらがどう変化するのかを調査した。

2.背景と目的

近年、電化製品や電子機器類の多様化に伴い、マニュアル(取扱説明書)も大部なものになってきた。 マニュアルが、電子化され、オンラインマニュアルやCDーROMなどによって提供され、 ユーザーが必要なときにすぐにマニュアルを見ることができる環境が整ってきている。

しかし、そのの多くは、紙のマニュアルをただ単にPDF化してインターネット上で公開しているものが多く、使いにくく、わかりにくいものが多い。

より使いやすく、よりわかりやすいオンラインマニュアルを作成するために、 ユーザーとの対話性が有るインタラクティブな反応のあるマニュアル(インタラクティブマニュアル)を作成 し、それらの評価試験を行った。同時に、紙のマニュアル、対話性のないオンラインマニュアル(パソコン上で使用できる、オフラインでも利用可)についても評価試験を行った。

インタラクティブな反応や年齢、パソコンの使用頻度などが、マニュアルのわかりやすさにどのような影響を与えるのかを調査した。

3.作成したマニュアル

実際にPDF化され流通しているマニュアルを基に、同じ内容、異なる型式(インタラクティブな反応を持つ)のマニュアルを4種類、 HTMLとJavaScriptで作成した。また、PDFから印刷した紙のマニュアルも1種類作成した。

A:インタラクティブな反応なし

B:メニューあり

C:メニュー+クリック詳細表示

D:メニュー+現在地表示

E:紙のマニュアル

4.実験内容

被験者

年齢

|

マニュアルの使用習慣があるか

|

PCの使用頻度

|

実験1《所要時間計測実験》

<使用するマニュアル>

A:インタラクティブな反応なし

B:メニューあり

C:メニュー+クリック詳細表示

D:メニュー+現在地表示

○4種類のマニュアルを一つずつ見てもらいながら、実際に機器を操作してもらう。

実機操作を伴う課題を提示し、課題が完了するまでの時間を計測、その様子を観察する。

実験2《項目別主観的評価値》

<使用するマニュアル>

A:インタラクティブな反応なし

B:メニューあり

C:メニュー+クリック詳細表示

D:メニュー+現在地表示

E:紙のマニュアル

○以下の4項目について、0を含む−5〜+5の11段階評価してもらう。

【知りたい操作の見つけやすさ】

【操作全体の流れのわかりやすさ】

【現在どの工程にいるかのわかりやすさ】

【総合的なわかりやすさ】

○長所、短所を記入してもらう。

○使用したいマニュアルを選択してもらう

5.結果と分析

実験1《所要時間計測実験》

4種類のマニュアルを高齢者、若年者別に、初期ページから操作手順に到達するまでの時間の平均値と、 操作課題が完了するまでの時間の平均値をグラフ化したものを以下に示す。

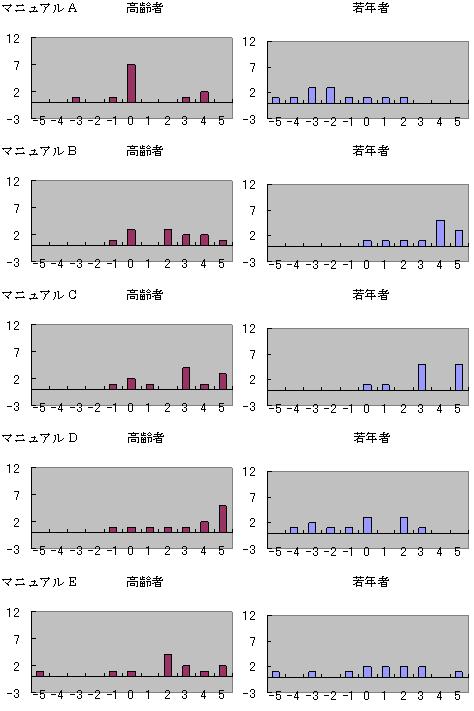

実験2《項目別主観的評価値》

A〜Eの5種類のマニュアルを、0点を含む-5点〜+5点で評価してもらった結果をグラフ化したものを以下に示す。

総合的なわかりやすさについて

分析

インタラクティブな反応のあるマニュアルの評価は、高齢者と若年者で大きく評価が異なり、 それはパソコンの使用頻度に大きく関わっていること、高齢者に見られる特有の行動に関わっていることが分かった。 それに伴い、高齢者、若年者にとって使いやすい、分かりやすいインタラクティブなマニュアルも異なっていた。

個々について詳しく述べる。

A:インタラクティブな反応なし

高齢者、若年者ともに、全ての項目で紙マニュアル(タイプE)より評価が悪い。 紙のマニュアルを単純にオンライン上に載せただけのマニュアルでは、本来の紙のマニュアルを超すことは出来ない。 しかし、これにインタラクティブな機能を追加していくことにより、マニュアルをより使いやすいものにすることが可能となる。

B:メニューあり

<高齢者>全ての項目で評価が良く、操作時間も最短である。

原因:ジャンプによる操作時間短縮。複雑な機能をもつマニュアルC,Dに比べ、操作上の苦労が少なく、誤操作も生じにくい。

<若年者>全ての項目で評価が良く、操作時間も最短である。

原因:インタラクティブな機能に伴う操作が少なく、手間を取られない。

C:メニュー+クリック詳細表示

<高齢者>全ての項目で評価が良いが、操作時間が最も長い。

原因:箇条書は操作の流れがわかりやすく、迷い無く操作できる。 しかし、クリックによる詳細表示がパソコン画面と機械操作が連動しているという錯覚をうみ、分かりにくい、迷子になる。機能の理解に手間取る。

<若年者>全ての項目で評価が良い。

原因:マニュアルを熟読しなくても、簡単な説明文があれば機械操作を行えるので、詳細を見る必要が無く、マニュアルの無駄な部分を読み飛ばしていたこと。

D:メニュー+現在地表示

<高齢者>現在地のわかりやすさについて評価が良い。操作時間はCの次に遅い。

原因:ゆっくりひとつひとつマニュアルを使用し、迷い無く機械操作できる。

<若年者>操作時間が最も遅い。

原因:若年者は操作手順や現在地の迷いが元々少ないため、クリックによる一画面一操作が煩わしいことが原因である。

E:紙のマニュアル

<高齢者>インタラクティブな反応の無いマニュアル(タイプA)よりも評価が高い。

原因:PC操作自体に不慣れなことや普段から使い慣れた紙への親しみ。

<若年者>インタラクティブな反応の無いマニュアル(タイプA)よりも評価が高い。

紙のマニュアルは、マウススクロールのみでのページ移動が必要なAに比べ、紙をめくることによるページ移動の方が楽だから。

6.結論

インタラクティブな反応のあるマニュアルの評価に関しては、高齢者と若年者で大きく評価が異なり、 それはパソコンの使用頻度に大きく関わっていること、高齢者に見られる特有の行動に関わっていることが分かった。 それに伴い、高齢者・若年者にとって使いやすい、分かりやすいインタラクティブなマニュアルも異なっていた。

また、今回の実験で、高齢者特有の行動パターンが多く見られ、インタラクティブな反応の効果を見る以前に、これらの行動や特性に対する対策や気遣いが必要となってくるのではないかと感じた。 今後は、高齢者のみならず、使用する人一人ひとりにとって分かりやすい、使いやすいマニュアルの提供が必要となってくるだろう。

7.リンク

立命館大学

立命館大学 情報理工学部

情報バリアフリー研究室