目次

1.研究の概要

2.背景と目的

3.実験手順

4.評価実験 ≪実験1≫ 所要時間計測

5.評価実験 ≪実験2≫ 項目別主観的評価値

6.アンケートと分析

7.まとめ

8.リンク

■1.研究の概要■

本研究では、紙のマニュアルにはないインタラクティブな反応や、年齢、パソコンの使用頻度、マニュアルの使用習慣の有無が、オンラインマニュアルを使用するにあたってユーザの感じるわかりやすさにどう影響するかを調査した。

マニュアルを読むにあたって大切だと思われることを評価項目とし、仕掛けの違うオンラインマニュアルを3種類、仕掛けのついていないオンラインマニュアルを1種類、オンラインマニュアルを印刷して紙で見られるようになっているものを1種類用意し、評価実験を行った。「わかりやすさ」は、ユーザだけ、もしくは製品を提供する側だけが決めてよいものではなく、また、明確な基準が存在しないものなので、実機を用い、実際にマニュアルを見ながら操作してもらうことで評価をしてもらった。そして、得たデータを分析し、考察をした。

■2.背景と目的■

現在、マニュアルはユーザからすると使いにくい、読みたくないという意見が大半を占める。オンラインマニュアルとしては、HTML形式やFlash形式など形式は様々あるが、中でもPDF形式のものが多い。PDF形式のものは、紙のマニュアルをPDF化し、オンラインマニュアルとして提供しているものがほとんどである。これらはPC閲覧の能力を生かしているとは言い切れない。

ゆえに、PC閲覧ならではのインタラクティブな反応を加えることで、使いやすくわかりやすいオンラインマニュアルの評価を行うのが本研究の目的である。

■3.実験手順■

本研究では、評価用のマニュアルを5種作成・用意し、評価実験として『≪実験1≫ 所要時間計測』と『≪実験2≫ 項目別主観的評価値』、アンケートを行った。被験者は高齢者12人、若年者12人を対象とした。実験2とアンケートの結果を数量化一類を用いて分析し、実験1の内容とともに考察を行った。

評価に使用したマニュアルは以下の5種類である。

A:インタラクティブな反応のないマニュアル

B:メニューのあるマニュアル

C:メニューとクリックすると詳細表示のあるマニュアル

D:メニューと現在地をわかりやすく表示するマニュアル

E:PDFから印刷した紙のマニュアル

■4.評価実験 ≪実験1≫ 所要時間計測■

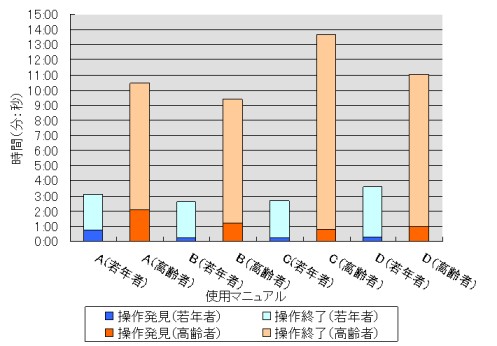

実験1では、被験者にマニュアルを見ながら、実機操作を操作してもらい、簡単な問題をクリアしてもらった。目的としている操作ページに到達するまでと、問題をクリアするまでの時間を計測した。結果を図1に示す。

目的としている操作ページに到達するまでは、若年者高齢者共にAのマニュアルが最も時間がかかり、実際に操作をしている時間は、若年者はD、高齢者はCのマニュアルがかかった。

図1 実験1の結果

■5.評価実験 ≪実験2≫ 項目別主観的評価値■

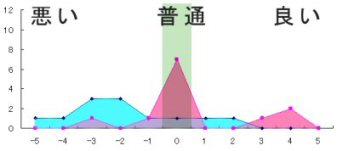

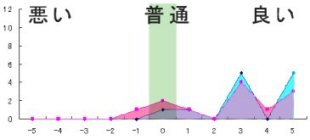

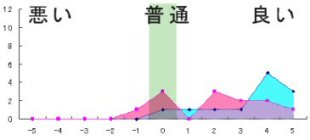

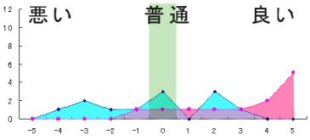

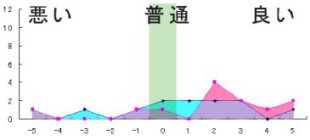

実験2では、被験者にA〜Eのマニュアルの良し悪しを、−5〜+5の11段階で評価してもらった。結果を図2〜図6に示す。

図2 実験2の結果 - Aのマニュアル 図3 実験2の結果 - Bのマニュアル 図4 実験2の結果 - Cのマニュアル 図5 実験2の結果 - Dのマニュアル 図6 実験2の結果 - Eのマニュアル

結果をまとめると、若年者で評価が良いのはマニュアルBとC、高齢者で評価が良いのはマニュアルDである。

■6.アンケートと分析■

アンケートでは、年齢、パソコンの使用頻度と使用目的、マニュアルの使用習慣の有無についてを聞き、その内容と実験2の内容を数量化一類を用いて、以下の4項目について分析を行った。

知りたい操作の見つけやすさ

操作全体の流れのわかりやすさ

現在どの工程にいるかのわかりやすさ

総合的なわかりやすさ

■7.まとめ■

若年者と高齢者で結果は大きく異なった。若年者は目的の操作だけを重視し、見るべき情報量がまとめられていて少なく、手軽なマニュアルを好む。高齢者は操作に手間がかかっても、急かされずにゆっくりと理解のできるマニュアルを好む傾向が出た。高齢者に関しては、パソコンに対する知識が大きく関わっていることもわかった。

その他の結果も合わせると、今後は、対象となるユーザ層の特徴を踏まえたマニュアルの作成が必要となるだろう。

■8.リンク■