|

2009年度卒業研究 音声情報付きフローチャートシステムの評価 情報バリアフリー研究室 上田佳奈 1.実験の概要 本研究は,情報技術者として働く視覚障害者にとって,より使いやすいフローチャートを調査することを目的としている.そこで,従来使用されてきたフローチャート触図と,情報バリアフリー研究室で考案した音声情報付きフローチャートシステムと,視覚障害者にとってどちらがどれだけフローチャートの理解が容易であるかを定量的に評価した. 比較実験は5つに分けて行った.実験1は単一の記号に対する認識しやすさ,実験2は線の太さによる認識しやすさ,実験3は複数の記号の連結関係に対する認識しやすさ,実験4は内容に対する認識しやすさ,実験5は全体図から指定箇所の探索しやすさを調べ,二つのフローチャートでどのような違いがあるかを分析した. その結果,音声情報付きフローチャートシステムの方がよりフローチャートの理解が容易であり,更に記号の改良を行うことでより認識しやすさの向上が図れるという結論に至った.

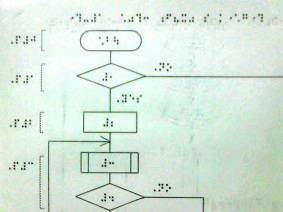

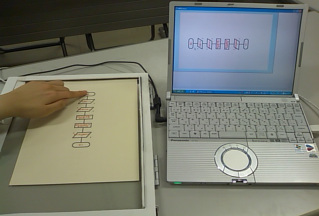

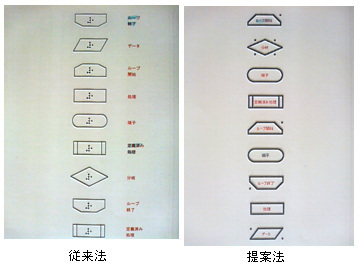

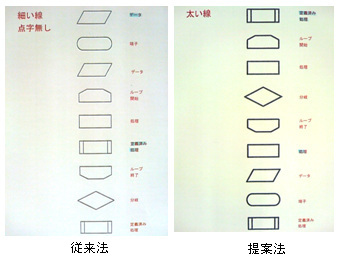

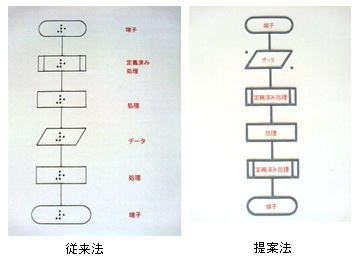

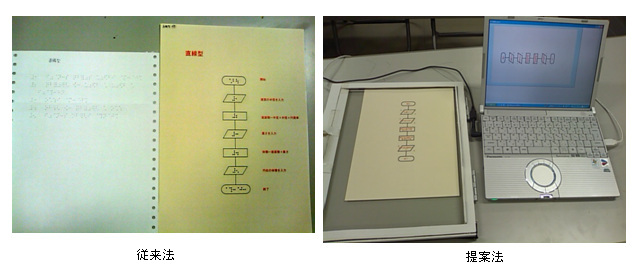

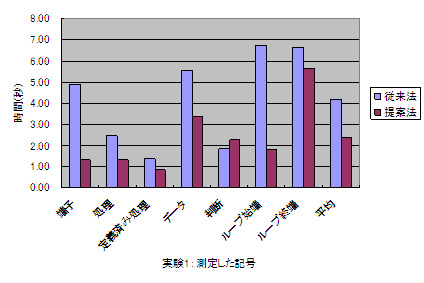

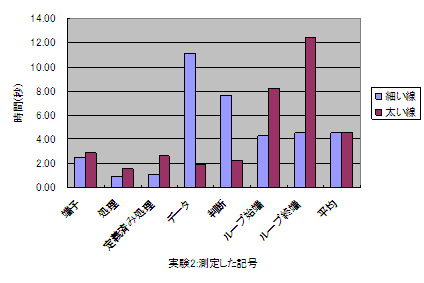

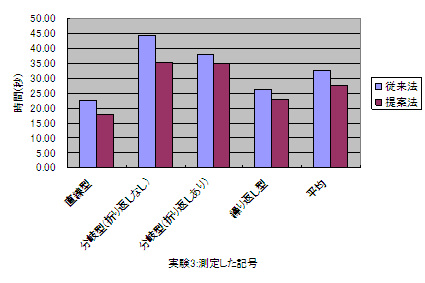

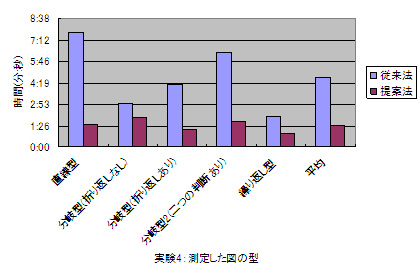

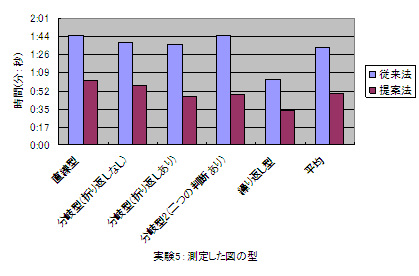

2.実験の内容 以下の5つの実験を行った. それぞれで従来使用されてきた視覚障害者用フローチャート(従来法)と,音声情報付きフローチャートシステム(提案法)のどちらがどれだけ有用であるかを調査している. <実験1>7つの記号の認識しやすさを比較する実験  <実験2>線の太さによる認識しやすさを比較する実験  <実験3>連結関係の認識しやすさを比較する実験  <実験4>内容の認識しやすさを比較する実験  <実験5>指定箇所の探索しやすさを比較する実験(取り扱った実験用触図は実験4と同一)  各実験では ・触読時間 ・認識に成功したか否か の二つを調査した. 被験者については以下の通りである. ・40代後半 ・23歳のときに全盲となった中途失明者 ・ネットワーク管理者でフローチャートの知識を持っている ・普段の生活の中で点字の触読をすることはほとんど無い 3.実験の結果 <実験1の分析>  ・全体的に提案法の方が認識が早い ・提案法は従来法の56%まで認識時間を短縮できた ・従来法はループ始端,終端の誤認識が多い <実験2の分析>  ・全体的に細い線の方が認識が早い ・データと判断は太い線の方が早い <実験3の分析>  ・全てにおいて提案法の方が認識が早い ・提案法は従来法の85%まで認識時間を短縮できた ・被験者は提案法のしるしを有効活用していた <実験4の分析>  ・全てにおいて提案法の方が認識が早い ・提案法は従来法の31%まで認識時間を短縮できた ・点字より音声の方が理解が早い <実験5の分析>  ・全てにおいて提案法の方が認識が早い ・提案法は従来法の54%まで認識時間を短縮できた ・点字より音声の方が理解が早い 4.結論 実験1と実験2より ・全体的に丸みを帯びた記号であれば太い線が認識しやすい ・角ばった記号であれば細い線が認識しやすい ・ループ端の認識にしるしは必要不可欠である ・データと判断についてはしるしの位置を再考する必要がある 実験3より ・しるしのある記号を使用した図が認識が早い 実験4と実験5より ・文字情報は点字より音声割り当ての方が認識が早い まとめ 音声情報付きフローチャートシステムの方が認識しやすい 更に記号の改良を行うとより認識しやすさの向上が図れる 5.リンク ・立命館大学 ・情報バリアフリー研究室 |