「障害者用入力機器および補助具の使用事例検索システム 」

「障害者用入力機器および補助具の使用事例検索システム 」情報バリアフリー研究室 吉村 啓太郎

・概要 ・背景と目的 ・システムの機能 ・実行画面 ・まとめ

本研究では,高齢者や障害者,またその支援者や専門家が社会に存在する入力機器および補助具の有効利用とそのノウハウの共有をはかることを目的とした入力機器及び補助具の使用事例検索システムを試作した.障害者が自分の障害の状況に応じ,入力機器および補助具の事例を検索することで,自分の障害にもっとも適した入力機器および補助具(以下,機器とする)の知識を獲得できる.また第三者である障害の専門家,例えばリハビリ工学の先生が実例に基づく機器の使用事例を登録することもできる.さらに,Webブラウザを介してシステムを運用していくことで,より幅広い利用者の使用が期待される.

本システムではユーザ画面において検索,編集,新規登録の三つのメニューから構成されている.検索メニューでは登録されている入力機器および補助具の使用事例を参照することができる.編集メニューではパスワードによりユーザ認証を行い,編集に適したユーザであると確認されれば登録されている入力機器および補助具のデータを編集することができる.新規登録メニューでは編集メニュー同様ユーザ認証を行い,適したユーザであると確認されれば入力機器および補助具の事例を登録することができるというものである.

近年日本の障害者におけるコンピュータの使用率はIT技術の進歩という恩恵をうけ急速に上昇している.身体障害者福祉法に基づいて障害認定を受けている18歳以上の身体障害者は,全国で320万人以上と推計されている.また,現在コンピュータにおける情報入力機器は多岐にわたっている.そのような中,福祉に重点をおいて開発された機器も多種多様である.なぜなら,障害(支援を必要とされる状態)が多種多様であるからである.そのため,様々な障害に対して,それぞれに適している情報入力機器が開発されている.

しかし,障害者のパソコン・インターネット利用率の統計をみると視覚障害者において75,5%,聴覚障害者では84,7%,肢体不自由者では55,9%となっている.また,インターネット利用率は視覚障害者において69,7%,聴覚障害者では81,1%,肢体不自由者では43,6%となっている.この統計から,肢体不自由者は視覚障害者,聴覚障害者に比べパソコン利用率,インターネット利用率ともに格差があることがわかる.

さらに,障害者がPC使用時にどのような補助装置を利用しているかという調査[2]において、コンピュータ使用時に障害対応機器・装置を併せて使用しているかという調査結果では,機器・装置の使用について「特にない」とする人が聴覚障害者では73%,音声・言語障害者では69%,肢体不自由者では60%,視覚障害48%となっている.この統計からこれらの障害者について約半数以上の人がコンピュータ使用時に障害対応措置を講じないままコンピュータを使用していることがみてわかる.その原因として障害者自身、またその支援者が適切な障害対応機器等を知らないために利用していないというのが考えられる.

そこで,本研究において障害者用入力機器および補助具の使用事例を検索できるシステムを試作する.本システムでは,特に肢体不自由者に有効な機器の使用事例を数多く登録していることから肢体不自由者のパソコン使用の促進にも寄与できると考える.

②事例の登録,編集は管理者パスワードで認証し,ログインを管理する.ログインを行えば事例の編集,登録が随時可能である.管理者だけではなく,リハビリ工学の先生など第三者がログイン認証し,事例を登録していくこともできる.

③登録した事例は身体部位別,機器別に検索を行うことができ検索結果は一覧表示される.また,キーワード検索として障害名(疾病名)における検索を行うことができる.

①メインメニュー画面

メニューは事例検索,事例登録,事例編集の3種類があり,ユーザ側では主に検索メニューを利用する.管理者側では事例登録,事例編集を行う.

図1:メインメニュー画面

図1:メインメニュー画面

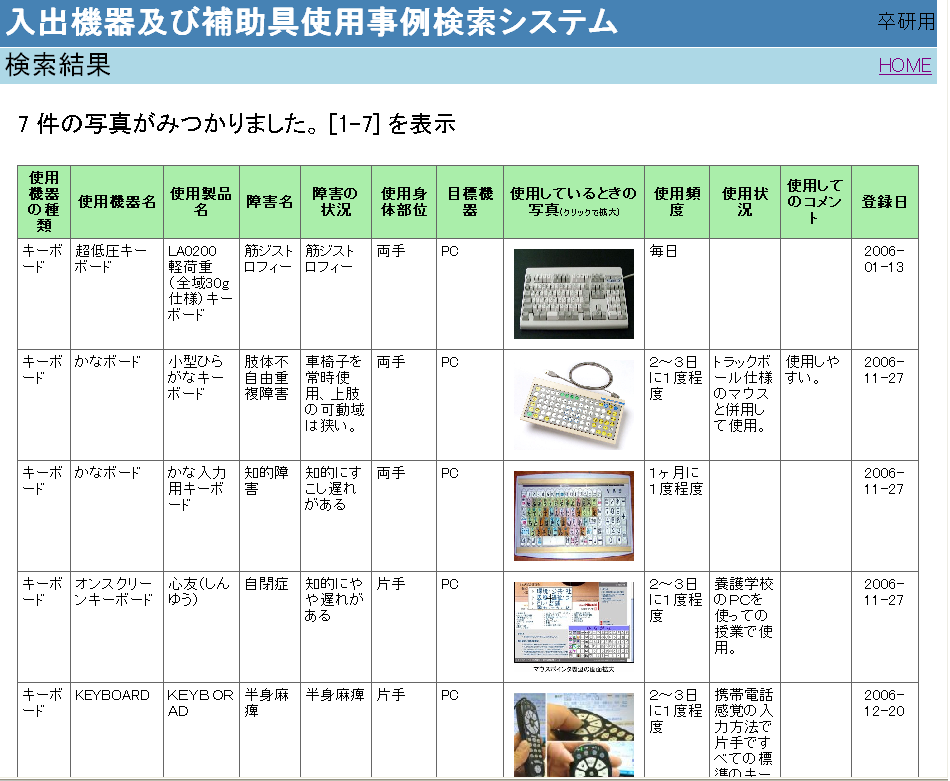

②検索結果出力画面(機器別検索においてキーボードを選択した場合に出力される画面)

図2:検索結果出力画面

本研究では障害者用入力機器および補助具の使用事例検索システムを試作した.本システムの特徴としては3つ挙げられる.

1つ目は,障害者用入力機器および補助具(以下,機器とする)の使用事例を身体部位別,機器別,障害名(疾病名)のキーワード検索ができるという点である.これにより,ユーザは自分の使いたい部位,機器,自身の障害名(疾病名)によりニーズに合わせた機器の検索ができる.

2つ目は,検索されて出力される事例は全ての項目とそれぞれの事例が一覧で表示される点である.一覧に表示されるという点において,従来のこころリソースブック[2]では紹介される事例に関する製品は製品リストとして製品名の羅列からなり詳細を知るのは分かりづらい,この問題点を解決している.

3つ目は,第三者が機器登録をしていくことができるという点である.その第三者としてリハビリ工学の先生や医師などが挙げられるが,そのような障害に関する専門家である第三者が機器の使用事例として実例を登録することでデータが充実していくというものである.また,障害の程度や種類により機器の使い方は無数に存在すると考えられるが,これにより様々な機器で存在する様々な使用方法を網羅できる.

今後は事例の項目の全てにおけるキーワード検索を可能とする必要性や登録事例数を増やしていく必要性を感じている.さらには事例だけではなく,その事例に関連する製品を案内するシステムの作成も課題である.